フラミンゴの庭 MAYAです。

我が家は築50年超の日本家屋。良くも悪くも開放的なので、色々な仕掛けを使って間仕切りをしたり、目隠しをしています。

特に自室の一部が通路となっている私が、昨年天井を見つめながら編み出したお手軽間仕切り設置方法など、写真で紹介。日本家屋、和室のインテリアや間仕切りで悩まれている方の参考になれば。

また、テレワークでの背景問題に頭を悩ませている日本家屋住みの方にも参考になれば幸いです。

本文内の記事リンク等は最後にまとめて貼ってあります。

和室の間仕切り

自室にプライベート空間を作るべく、こんな間仕切りを設置しました。

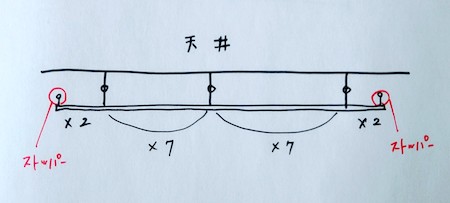

具体的にどのように布を吊っているかというと、こんなふうに。

ホームセンターで程よい太さの丸木を購入(数百円)、そのままだと白すぎるので古い日本家屋に合うように着色。

私が使用したのはこちら。以前、踏み台を着色したのもこれです。

天井の渡し木(というのか?)を使用して、100円ショップで購入したS字フックを使って吊る。

ワイヤーで吊る方法など色々試したのですが、これが一番しっかり留まるしお手軽。

ちなみに私は約2mの丸木を天井3箇所で留めています。

設置で工夫したこと

構想から実際に設置してみてのトライ&エラーで生み出した工夫。

カーテンリングの数

カーテンレールと違い、天井と留めている部分(私の場合3箇所)はカーテンリングが行き来できないので、それも加味してカーテンリングを設置します。

メインである2箇所には、7個のカーテンリング、その両端は2-3個。

メインを7個にしているのには理由があり、奇数の方がカーテンを等間隔に止める作業が簡単だから(センターを取りやすい)

- まず布の両端を止める(2箇所)

- 布の真ん中の位置を引っ張って、等間隔になった所を止める(1箇所)

- あとは目測で等間隔がわかるので留める(4箇所)

本当は、2の作業を繰り返す方が簡単に等間隔になるので、5箇所か9箇所がベストなのですが、5箇所だと吊る数がちょっと少なく、9箇所だとちょっと多いというのが体感。

そこで7箇所にしています。

カーテンリングの種類

100円ショップに行くと、上記写真のリングタイプと、引っ掛けるタイプがあると思います。

断然リングタイプをお勧め。

というのも、私も最初は引っ掛けタイプが取り外しに便利そうだと、そちらを用意したのですが、細い分滑りが悪いし、ちょっとした衝撃で外れてしまう。

その点、リングタイプは滑りもいいし外れない。

両端にストッパーを設置

カーテンリングが抜け落ちないように、余ったS字フックを両端に設置(上記図の赤部分)

小さなことだけど、結構大事。

買い物の順番

この順番で買い物をすると無駄がないです。

まず基本準備として、設置したい部屋(場所)の長さを測っておく

- カーテンリングを入手(100円ショップでOK)

- カーテンリングを持ってホームセンターで丸木を購入

丸木の太さは、やはり実際に使うリングに通して決めるのベスト。

細すぎても太すぎてもイマイチなので、実物を持って買いに行きましょう。

使った道具

DIYが得意な方には説明するまでもない工程ですが、参考までに。

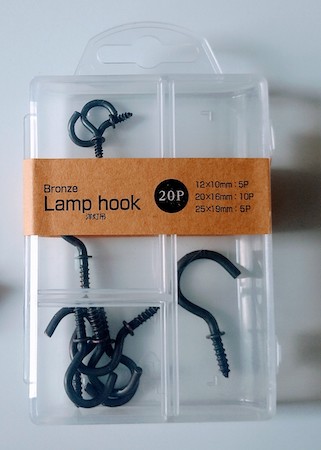

天井へのS字フック設置

錐(きり)で穴を開けておき、そこにS字フックを下から押し込むように力を込めてぐりぐりと。

丸木へのS字フック設置

電動ドライバーの錐で穴を開けておき、そこにS字フックを押し込みながらグリグリ。

S字フックよりも大きい穴を開けてしまうとブカブカになってしまうので、小さめの穴を。

S字フックのかしめ

ペンチでS字フックをグッと挟んで、完全な輪にならない程度(引っ掛けられる程度の隙間を残す)にかしめます。

こうすることで外れにくいけど、外したい時は外せるようになります。

今は季節によって吊る布を変えています。

同じように日本家屋の間仕切りに悩まれている方の参考になれば。

我が家には他にも色々な暖簾などを使って目隠しなどしているので、それはまた別の記事で紹介したいと思います。

投稿に関係ないMV紹介

吉川晃司さんがカッコよさの極みに到達してる、究極のイケオジ。こんな人いない。

↓上り框が高いので踏み台をオーダーメイドで